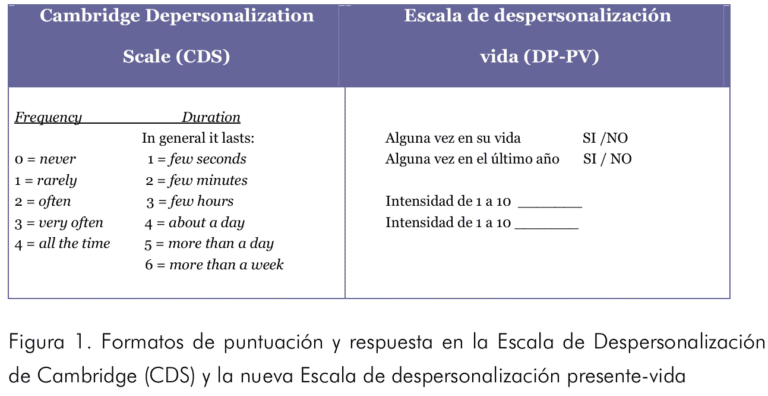

Este es el modelo teórico más reciente y validado para explicar la despersonalización. Sierra y Berrios desarrollaron en el año 2000 la Escala de Despersonalización de Cambridge (2000).

Aquí os dejo la referencia de donde he sacado este contenido 👇, una Tesis Doctoral del año 2008, lo que significa DSM-IV + CIE-10

Sierra y Berrios propusieron en 1998 un modelo explicativo de la despersonalización que, posteriormente, fue comprobado experimentalmente.

Así, sugieren que las características clínicas de la despersonalización son el resultado de dos fenómenos simultáneos, la inhibición del proceso emocional y al incremento del estado de alerta.

La “parálisis emocional”, así como la pérdida del componente emocional asociado al proceso cognitivo y de percepción, serían el resultado del proceso inhibitorio; mientras que las experiencias de “mente vacía”, el aumento de la agudeza perceptiva y las experiencias de pérdida de autonomía resultarían del aumento del estado de alerta.

Por lo tanto, aunque las experiencias de extrañeza e irrealidad sean consideradas un elemento necesario y suficiente para la detección del fenómeno, la despersonalización presenta una estructura sindrómica (es decir lo consideran un síndrome), en donde el paciente mantiene la conciencia sobre lo anormal de su estado (lo que diferencia a la disociación de la psicosis), lo cual se aprecia en el uso del “como si” para describir estas experiencias.

La consideración de síndrome de despersonalización no es nueva y muchos autores ya se han referido a este concepto a lo largo del siglo pasado. Recientemente, Mauricio Sierra ha definido seis componentes principales que aparecen en este síndrome, los cuales son evaluados mediante la Escala de Despersonalización de Cambridge.

Estos son 👇

1. Sentimientos de irrealidad: Son utilizados para describir la experiencia central de extrañeza referida por los pacientes. Las descripciones empleadas para ello resultan casi estereotipadas, haciendo referencia a una definición negativa del fenómeno: “un muro, una niebla o un velo”. Lo que realmente subyace a estas metáforas es una pérdida de los concomitantes afectivos que normalmente acompañan a la actividad mental.

Estas quejas pueden afectar a cualquier actividad mental pero suelen alterarse funciones mentales aisladas (yo les llamaría más bien sentidos pero bueno 😅), como la visual o la auditiva, el olfato o el gusto. También se han señalado alteraciones aparentes en la experiencia del dolor, mostrando una indiferencia más que una incapacidad para experimentarlo.

Así, los sujetos con despersonalización pueden quejarse de una ausencia total de sensaciones corporales tales como el hambre o la sed. Estudios neurofisiológicos controlados han demostrado un incremento en el umbral al dolor en estos pacientes (es decir, que toleramos más el dolor debido a la DPDR).

Más recientemente, mediante técnicas funcionales de neuroimagen y la inducción con hipnosis de experiencias de despersonalización, se ha comprobado que existe una reducción en la activación de las áreas cerebrales sensoriales y afectivas (córtex somatosensorial, parietal y prefrontal, putamen y amígdala cerebral) implicadas en la respuesta del dolor, reflejando una intensidad disminuida en la percepción del mismo.

2. Sentimientos de automatización: La sensación de pérdida de agencia ocupa un lugar central en este síndrome. Los pacientes se definen como robots o autómatas. Este sentimiento puede afectar tanto a la conducta motora como al lenguaje, pensamiento o memoria. No es que el individuo haya perdido el sentimiento de autonomía, como ocurre en las experiencias de pasividad en la esquizofrenia, sino que este sentimiento se deduce de forma retrospectiva, no se experimenta.

3. Auto-observación: Posiblemente en relación con la experiencia anterior, los sujetos presentan con frecuencia la sensación de ser un observador ajeno y distante de la propia conducta, llegando a referir como si se tratara de otra persona.

4. Alteraciones emocionales: Los pacientes presentan alteraciones selectivas en algunos componentes de la respuesta emocional como ausencia de subjetividad emocional que se manifiesta en la pérdida de afecto hacia personas cercanas, en la falta de placer y en la pérdida de sentimientos de miedo o disgusto. Por otro lado, pueden conservar la expresión motora normal pero pierden los concomitantes emocionales subjetivos, y los pacientes se ríen, por ejemplo, sin sentir la alegría relacionada.

A su vez, se ha comprobado que existe una ausencia o disminución de los concomitantes autonómicos simpáticos durante los episodios de despersonalización (traducido es conductas involuntarias como la frecuencia cardíaca, digestión, respiración…).

Estos hallazgos han sugerido la existencia de alteraciones en el procesamiento emocional de los estímulos, afectando principalmente a la intensidad de la expresión emocional.

También, los sujetos con despersonalización han presentado déficits en el reconocimiento de expresiones faciales inducidas de miedo, sin encontrar una reducción en la memoria emocional, constituyendo este síndrome un “filtro” a estímulos aversivos.

5. Alteraciones en la imagen corporal: Son experiencias variables, como sentimiento de extrañeza hacia partes de su cuerpo, como si éstas no les pertenecieran, sensación de cambio en el tamaño de partes de su cuerpo o cambios en la experiencia del peso corporal. Estas alteraciones NO se acompañan de alteraciones en el esquema corporal

6. Alteraciones en la vivencia del tiempo: Consisten en alteraciones del sentido del tiempo, teniendo experiencias de paso del tiempo más aceleradas o enlentecidas. Esto se debe a que la relación entre tiempo subjetivo y objetivo es inversa, generándose un sentimiento de atemporalidad. O bien, se pierde la perspectiva de continuidad con el tiempo presente y tanto el pasado como el futuro se experimentan de forma aislada, sin relación con éste. Recientemente se han descrito alteraciones en la integración del tiempo en estos pacientes, tanto en la distinción como en la agencia, aunque estas variaciones dependerían del componente de absorción disociativa y no de la intensidad de las experiencias de despersonalización (no comprendo bien esto último pero creo que quiere decir que la integración depende más da la disociación “biológica” que de las experiencias subjetivas de DPDR).

A lo largo de la historia del fenómeno, y a pesar de que muchas definiciones se han restringido únicamente a la experiencia de irrealidad, se han propuesto otros términos con el fin de entender esta complejidad fenomenológica. Sirva como ejemplo la división del fenómeno en los términos de despersonalización y desrealización.

Sin embargo, otros conceptos no han tenido tanta aceptación.

Así, Davidson (1996) propuso los términos de “desomatización”, para hacer referencia a los cambios en la experiencia corporal, y “desafectualización”, que engloba las manifestaciones producidas por el embotamiento emocional que habitualmente presentan estos pacientes. Posteriormente se ha propuesto el término “desideación” para las quejas debidas a alteraciones a nivel de la memoria, imaginación o pensamiento

No obstante, el concepto de despersonalización como síndrome estable ha permanecido inalterable hasta nuestros tiempos. De hecho, Sierra y Berrios (2001) no encontraron diferencias fenomenológicas significativas al comparar las experiencias de un grupo de 45 sujetos con trastorno de despersonalización según criterios del DSM-IV frente a la revisión de 200 casos clínicos recogidos en la literatura médica durante el siglo XX. Las diferencias encontradas en la frecuencia de algunos síntomas pueden ser explicadas por cambios en los diversos modelos teóricos que abordaron el fenómeno.

Recientemente, Sierra y colaboradores, analizaron la composición del síndrome mediante el análisis de los síntomas en 150 pacientes con trastorno de despersonalización a través de la realización de un análisis factorial (AF).

Dicho análisis arrojó la presencia de cuatro factores o dimensiones fenomenológicas, definidos como experiencia corporal anómala, anestesia emocional, recuerdo subjetivo anormal y desrealización. Por otra parte, Simeon y colaboradores (2008), también mediante el AF de los síntomas, obtuvieron cinco factores: anestesia emocional, irrealidad del self, alteraciones perceptuales, irrealidad de los alrededores y desintegración temporal. El segundo y tercer factor coinciden con la dimensión definida como experiencia corporal anormal propuesta por el grupo de Sierra. Así pues, parece haber cierta convergencia entre estudios o aproximaciones con diferente metodología que da soporte y validez a la idea de que la experiencia de despersonalización tiene una estructura sindrómica compuesta por cuatro o cinco experiencias anómalas que parecerían ser por lo menos parcialmente independientes.

Otro aspecto fenomenológico como el perfil cognitivo de los pacientes con despersonalización ha sido estudiado. En general los estudios neuropsicológicos y neurofisiológicos han encontrado alteraciones en la memoria de trabajo y en el sistema de atención, así como en la habilidad de generar imágenes visuales de uno mismo y de los demás. Guralnik y colaboradores (2000), evaluaron la función cognitiva de los sujetos con trastorno de despersonalización, encontrando un déficit en la percepción visual y razonamiento visuoespacial ante la presencia de dos o tres estímulos dimensionales, y una disminución de la capacidad de memoria verbal de términos cortos, lo cual indicaría que existirían dificultades a la hora de adquirir nueva información. También hallaron dificultades para seleccionar el estímulo y mantener la atención, sobre todo cuando existen varios estímulos.

Estos resultados no coinciden con los obtenidos en pacientes con trastorno de identidad disociativo (TID), y se asemejan a los hallazgos encontrados en pacientes esquizofrénicos. El mismo grupo de autores ha replicado este estudio, encontrando alteraciones en los mecanismos de atención y percepción, las cuales no estarían correlacionadas ni con la ansiedad ni con la depresión.

Asimismo, Giesbrecht y colaboradores (2004), al evaluar las funciones ejecutivas en un grupo de estudiantes, encontraron alteraciones en el Random Number Generation Task (una tarea a realizar por los participantes) correlacionadas con los factores amnesia y taxon de la Escala de Experiencias Disociativas. Sin embargo, no existieron relaciones con los factores absorción y despersonalización de esta escala.

Por otro lado, se ha sugerido que los sujetos con despersonalización podrían presentar un déficit subjetivo de empatía. No obstante, cuando este aspecto ha sido evaluado mediante el Cociente de Empatía no se obtuvieron diferencias globales significativas frente a sujetos sanos, ni en otras características específicas de la empatía, salvo que los sujetos con despersonalización reportaron una competencia social menor. En relación con este último hallazgo, recientemente se ha evidenciado una fuerte asociación entre despersonalización y ansiedad social, la cual no estaría influenciada por otros síntomas psicopatológicos generales. El propio Michal y colaboradores (2006), han encontrado que los pacientes con despersonalización presentaron percepciones propias de indefensión, desesperanza, inutilidad, baja expresividad, introversión y aislamiento social, lo que les dificultaría en las relaciones interpersonales y les llevaría a evitar con frecuencia las situaciones sociales.

Como ya se ha mencionado, la despersonalización es considerada un fenómeno disociativo. En este sentido, se ha sugerido que la capacidad de ser hipnotizado podría ser un factor para la aparición de estas experiencias durante los ataques de pánico. Sin embargo, en un estudio reciente, los sujetos con despersonalización no presentaron las mismas características que los sujetos con experiencias disociativas. Levin y colaboradores (2004), encontraron una predisposición a fantasear en sujetos con trastorno de 35 despersonalización frente a sujetos sanos que no difería de los valores medios establecidos en otros grupos diagnósticos. Tampoco encontraron diferencias en las medidas de absorción psicológica, factor característico de los fenómenos disociativos. No obstante, los pacientes con despersonalización presentaron característicamente dificultades en la atención, al distraerse fácilmente con cogniciones internas competitivas.

En conclusión, el profundizar en las características descriptivas del síndrome de despersonalización permite avanzar en el conocimiento de los mecanismos neurobiológicos implicados en la formación del fenómeno.

Aquí la referencia para los más académicos 👇

Molina Castillo, J. J. (2008). Adaptación y validación al castellano de la Escala de Despersonalización de Cambridge [Tesis doctoral, Universidad de Córdoba]. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.

Enlace de la Tesis Doctoral 👉 https://www.uco.es/publicaciones

ISBN: 978-84-7801-922-9

La próxima entrada será acerca de el Modelo neurobiológico de Sierra y Berrios (1998) para la DPDR, basado en este modelo teórico.