Existe esta diferencia entre estados disociativos en la literatura científica, una distinción bastante peculiar y propia del fenómeno disociativo

Implica cierta familiaridad con este estado y resulta bastante ilustrativo para comprender la diferencia entre lo que es la disociación normal y la disociación patológica

Vamos a definir cada una y poner algunos ejemplos para entender la distinción.

Al final dejo las fuentes bibliográficas

El concepto de disociación que estamos acostumbrados a manejar implica una disminución o estrechamiento de la conciencia.

En esta concepción nos encajan bien síntomas como el estupor disociativo o la despersonalización. Sin embargo la psicopatología del trastorno de identidad disociativo (TID) antes llamado trastorno de personalidad múltiple, se corresponde no con una disminución del nivel de conciencia, sino con una fragmentación de la misma.

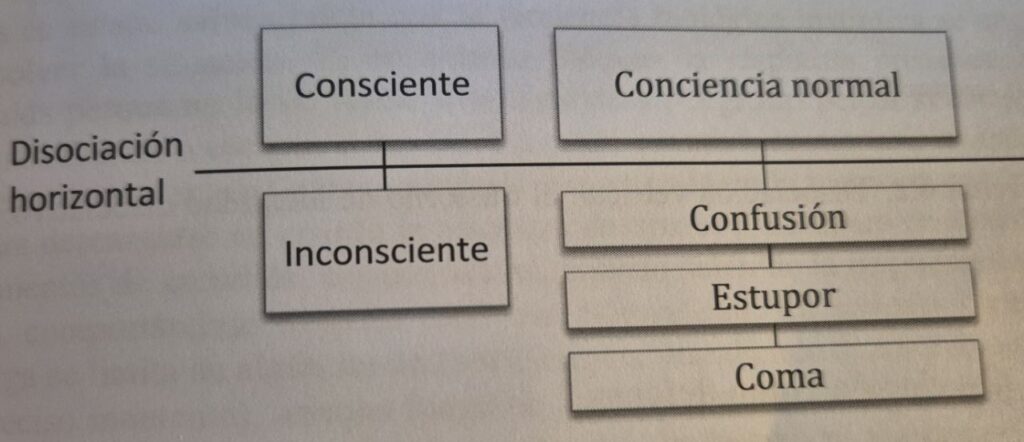

En el primer caso (estupor disociativo, despersonalización), estamos ante una concepción horizontal de los distintos estados de conciencia: de menor a mayor o viceversa.

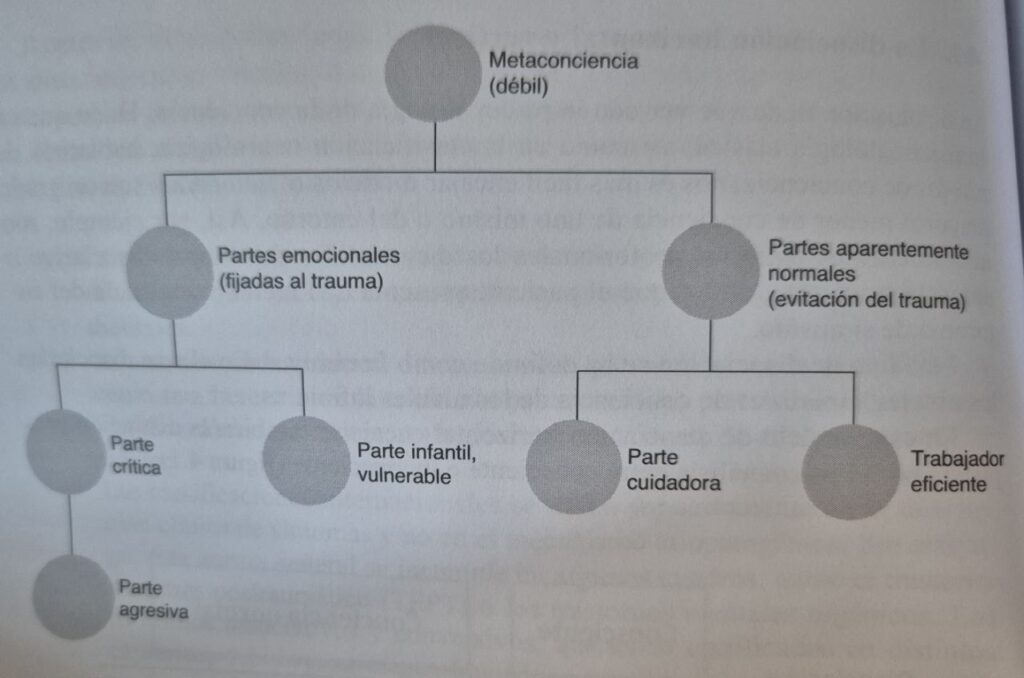

En el segundo caso (TID) se trata de una concepción vertical de la disociación: hay una escisión o separación entre distintos estados de conciencia, que no tienen por qué estar a distinto nivel.

Veamos en esquemas lo que comentábamos acerca de la disociación horizontal y vertical.

Encajan en el concepto de disociación horizontal tanto los conceptos de consciente/inconsciente como la conceptualización neurológica de los “niveles de conciencia”.

Aquí una tabla ilustrativa de este tipo

En cambio, la concepción vertical de la disociación implica una fragmentación entre distintos estados de conciencia, no necesariamente graduables en función de un nivel.

En el esquema siguiente veríamos un ejemplo de las partes que habitualmente encontramos en el trastorno de identidad disociativo.

La disociación, la escisión, puede ocurrir en distintos aspectos del yo. Puede producirse una desconexión entre el yo y el entorno que se refleja en los síntomas de desrealización y despersonalización. Puede producirse una inconsistencia entre conducta, percepción y expresión verbal: una persona dice una cosa pero hace conductualmente otra distinta, o cree que algo no le afecta pero muestra con su reacción que no es así.

Estos conceptos nos resultan más familiares, ya que enlazan en parte con los conceptos de consciente/inconsciente (disociación “horizontal”), que todos manejamos independientemente de que tengamos o no una orientación psicológica.

En cambio en la coexistencia de sistemas mentales separados, la disociación es entendida como fragmentación, un mapa conceptual que nos es menos familiar.

Muchos de los estudios sobre disociación parten básicamente de este modelo. A juicio de los autores del artículo explica mejor el mecanismo que subyace a los trastornos disociativos.

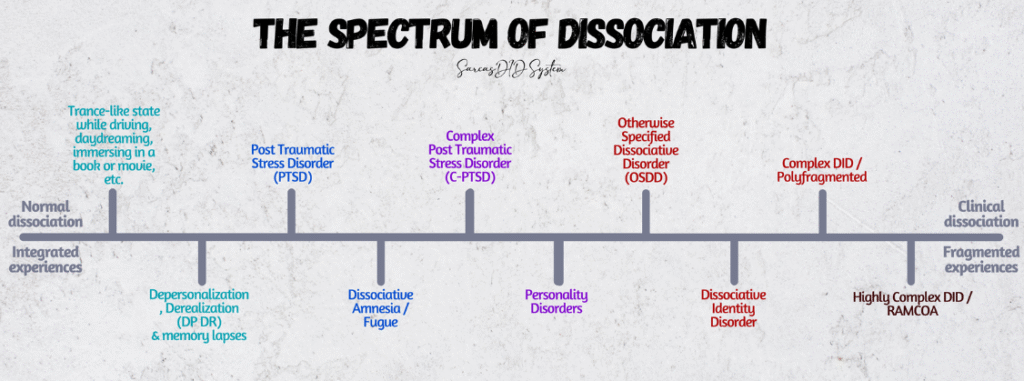

Los síntomas disociativos están incluidos en la descripción clínica del Trastorno por Estrés Postraumático tanto en la DSM-5 como en la CIE-11 (trauma complejo).

Muchos autores los consideran los extremos de lo que ha dado en llamarse el “Espectro Postraumático” en el que también estarían incluidos los Trastornos de Personalidad Límite.

Los trastornos disociativos en nuestro país están claramente infradiagnosticados. Esto contrasta con los estudios de prevalencia que señalan una incidencia muy elevada en países tan distantes culturalmente como Estados Unidos, los países nórdicos, Turquía o China.

Aunque existe la idea que que los trastornos disociativos, en especial el Trastorno de Identidad Disociativo, es un diagnóstico ligado a la psiquiatría americana los estudios epidemiológicos nos muestran una realidad bien distinta.

Diversos trabajos muestran una prevalencia de Trastorno de Identidad Disociativo (TID) entre distintas poblaciones de pacientes psiquiátricos de entre el 4 y el 18%.

Sin embargo, esta actitud está cambiando, aunque a velocidad muy diferente en unos y otros países, siendo los Países Bajos y Suiza donde más se están diagnosticando y tratando los trastornos disociativos, donde se observa una actitud más favorable de los clínicos y se están llevando a cabo más investigaciones

La falta de secciones sobre trastorno disociativo en los instrumentos de cribado psiquiátrico general empleados habitualmente han dado lugar a la omisión de estos trastornos en los estudios epidemiológicos a gran escala.

En resumen, si no estamos detectando gran cantidad de casos de trastorno disociativo, y en particular de TID, nuestra percepción sobre la conexión de estos cuadros y el trauma es imposible que sea adecuada.

También con respecto a la historia de trauma, existe una clara infradetección. O aún cuando se detectan se toman en cuenta únicamente como parte de la historia clínica, pero no como elementos activos de la terapia. En general la terapia cognitivo-conductual, que podemos considerar predominante entre los profesionales, tiende por principio a centrarse en el aquí y ahora más que en los orígenes, la historia de trauma o la historia infantil.

También es frecuente que un paciente con un trastorno disociativo o un trastorno postraumático complejo niegue cualquier tipo de antecedente traumático. O que lo refiera en un momento dado y lo niegue en otro. Para los clínicos con años de experiencia, no será seguramente excepcional la situación de que un paciente que lleve años en terapia nos comente después de mucho tiempo un abuso sexual previo.

El trauma puede existir y no ser evidente en la exploración inicial. Hay un índice elevado de amnesias y también una actitud de ocultación consciente, sobre todo en los casos de abusos sexuales. Esto se asocia a sentimientos de vergüenza o a la “consigna de secreto” que rodeó muchas veces a los hechos cuando sucedieron.

La desrealización puede responder a una supresión de las funciones superiores de la conciencia. La realidad no se percibe en conjunto, sino sólo como elementos aislados. La percepción es distinta y se vive con extrañeza.

Con frecuencia en la respuesta al trauma agudo, los componentes emocionales de la experiencia no se perciben, probablemente como defensa frente a un grado de activación emocional intolerable para el individuo.

Una víctima del 11-M hacía una descripción muy gráfica de este mecanismo: Ve el inmenso desastre a su alrededor, llevaba una cámara en la mano… de modo automático empieza a fotografiarlo todo y ve las escenas como fotografías. Se desconecta así del horror y sólo visualiza imágenes que experimenta como ajenas.

Ocurre algo similar con la despersonalización. Si un niño sufre algún tipo de maltrato físico, desconectarse del cuerpo representa para él un mecanismo de supervivencia: le está pasando al cuerpo, pero no a él. El no está allí. Cuando el trauma es un abuso sexual, suelen añadirse cogniciones de que el cuerpo es “malo” o “sucio”, culpándolo de haber sufrido el abuso.

Referencias bibliográficas

González Vázquez, A. (2007). Disociación y trauma. Servicio de Psiquiatría, Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

González Vázquez, A. (2014). Trastorno de identidad disociativo o personalidad múltiple. Desclée De Brouwer.